alter Kaffee

Heute gibt es Ethnologen der Fülle, die sagen: Es gibt

tausende Arten (anders, quer/zwerch, divers) zu sein,

und andererseits die Buchstaben-Suppe-Rufer (LGBTAIQ).

In den 1980ern waren es die Essentialisten, die sagten:

An allen Orten, zu allen Zeiten gibt es (etwa 10%) gays/Schwule,

und wir Anhänger der gesellschaftlichen Konstruiertheit der Wirklichkeit der Menschen.

Für uns ist klar: Wer je eine andere Epoche, eine andere Gesellschaft (ein anderes Milieu) wirklich verstanden hat, weiß, dass es die Homosexualität nicht geben kann.

So wie ich es sah, war damals für die meisten deutschen Betroffenen des § 175

das Anders-Sein, das Ausgeschlossen-Sein, das Nicht-Gewöhnlich-Sein das Eigentliche, der Kern der Identität.

Und für die Jungen waren wechselnde Partner das Markierende: man hielt sich für freier als die Heteros.

Die "alten Griechen", die Lustknaben umwarben, beschenken, beschliefen, waren aber weder deviant noch promisk,

sie waren also weder im Sinne der Homos, noch im Sinne der Schwulen "Homosexuelle" ‒ sie waren ganz anders. Und gehören meiner Ansicht nach nicht in die gleiche Begriffs-Box.

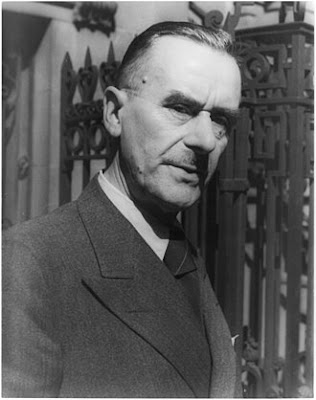

Zum Verständnis der Sexualität von Thomas Mann kann man Härle oder Popp lesen. Ich verweise gern auf

‒ das Missverstädnis Gore Vidal ‒ Th.Mann,

der junge Vidal schickte dem Nobelpreisträger seinen Erstling The City and a Pillar, der sich artig bedankle und daüber in sein Tagebuch schrieb (24.11.1950):

nicht verstehend, dass man Burschen, einfache Jungmänner begehren konnte, aber keine Herren ‒ doch nicht mit Seinesgleichen!

‒ seine Tagebucheintragungen über Kellner, Tennisspieler und 3.Klasse-Bahnfahrer,

‒ explizit in Über die Ehe (1925):

‒ den Tonio Kröger.

Tonios Vater ist wie Thomasens Vater Lübecker Patrizier,

doch die Mütter der beiden sind anders (Brasilianer, "Zigeuer", liederlich, un-protestantisch, un-nordisch, südländisch).

Tonio schreibt ‒ wie Jung-Thomas ‒ Gedichte und ist nicht sportlich, zeigt keinen richtig männlichen Körper. Tonio liebt Hans, sein Gegenteil.

Am Ende der Novelle gesteht er:

Wie für Ulrichs die Liebe zwischen Gleichen ganz undenkbar war: der AndersSeiende begehrte den Normalen (der Urning den Dioning = der Weibliche den Männlichen),

so bei Th.Mann: der halb-südländische Poet liebt den gesunden Hetero -- den er verführt, umgarnt, besticht.

Was es in Gore Vidals The City and the Pillar gibt:

Sex zwischen zwei Studenten aus gleichem Milieu

ist unvorstellbar.

Sogar: Sollte es im Perikleischen Athen Männer gegeben haben, die sich nach blonden "Gewöhnlichen" geseht hätten, wäre es anders gewesen als im Lübeck von 1902, weil Männerliebe einen in Griechenland nicht "A-Normal" (geschweige AbNormal) machte.

Womit ich sagen will: Jede Liebe ist anders, weil die Liebenden Andere sind und weil sie in andern Verhältnissen leben.

Es gibt nicht zwei, drei, sechs Schubladen, sondern tausende Arten, anders zu sein.

Schulfreund Otto Grautoff - Briefe

Lektüre: Psychopathia sexualis des Arztes Richard von Krafft-Ebing

Sylt,Mchn 1927, thMann,52 Klaus Heuser, 17 (Vorbild für Joseph)

ebenfalls nur Briefe mit: Carl Maria Weber

Hanno Buddenbrook / Kai Graf Mölln

Gustav von Aschenbachs / Tadzio

Tonio Kröger / Hans Hansen

Hans Castorp / Pribislav Hippe

Geliebte:

Armin Martens, Mitschüler, Liebeserklärung, Gedicht, 1880 15jährig

Willri Timpe

Paul Ehrenberg 1901/3 Th.Mann an Bruder Heinrich „Das Ganze ist Metaphysik, Musik und Pubertätserotik: – ich komme nie aus der Pubertät heraus.“

Klaus Heuser Sommer1927

Franz Westermeier

Der Brief vom 4. Juli 1920

In dem Brief freut sich Thomas Mann über Webers "Verteidigung" von "Der Tod in Venedig" – "gegen Einwände und Vorwürfe, die Ihnen selbst nur zu geläufig sein mögen. Ich wollte, Sie hätten teilgenommen an dem Gespräch, das ich neulich […] über diese Dinge hatte; denn es wäre mir höchst unerwünscht, wenn Ihnen […] der Eindruck bliebe, daß ich eine Gefühlsart, die ich ehre, weil sie fast notwendig […] Geist hat, hätte verneinen oder sie, soweit sie mir zugänglich ist – und ich darf sagen, sie ist es mir kaum bedingter Weise – hätte verleugnen wollen. […] Leidenschaft als Verwirrung und Entwürdigung war eigentlich der Gegenstand meiner Fabel ["Der Tod in Venedig"], – was ich ursprünglich erzählen wollte, war überhaupt nichts Homo-Erotisches […]".

"Abschließen wollte ich [den Brief] nicht, ohne Ihnen über mein Verhältnis zu jener Gefühlsrichtung im Allgemeinen noch etwas gesagt zu haben. Sie werden nicht von mir verlangen, daß ich sie absolut über die landläufigere stelle. Sie absolut 'darunter' zu stellen, könnte nur ein Grund [sein]: der ihrer Unnatürlichkeit, den schon Goethe triftig zurückgewiesen hat. Offenbar gilt das Gesetz der Polarität nicht unbedingt, das Männliche braucht nicht notwendig vom Weiblichen angezogen zu werden, die Erfahrung widerlegt die Behauptung, daß 'Effemination' dazu gehöre […]. Sie lehrt freilich auch, daß Entartung, Zwittertum, Zwischenstufenwesen, kurz abstoßend Pathologisches […] häufig der Grund ist. […] Es kann andererseits keine Rede davon sein, daß etwa Michelangelo, Friedrich der Große, Winkelmann, Platen, George unmännliche oder weibische Männer seien. […] Daß reife Männlichkeit zarter und schöner sich zärtlich neigt, dieser nach jener die Arme streckt, darin finde ich nichts Unnatürliches. [Homo- und Heterosexualität] produzieren Gemeinheit und Kitsch, und beide sind des Höchsten fähig. […] Ich bin […] Familienvater von Instinkt und Überzeugung. Ich liebe meine Kinder […], – da haben Sie den Bürger[lichen]. Soll nun aber vom Erotischen, vom unbürgerlichen, geistig-sinnlichen Abenteuer die Rede sein, so stellen die Dinge sich doch ein wenig anders da. [Zum] Problem des Erotischen [habe ich] Andeutungen gemacht an einer Stelle, wo man es nicht hätte erwarten sollen [in den Betrachtungen eines Unpolitischen]. Zwei Welten, deren Beziehung erotisch ist, 'ohne daß die Geschlechtspolarität deutlich wäre', ohne daß die eine das männliche, die andere das weibliche Prinzip darstellte […]. Der Geist, welcher liebt, ist nicht fanatisch, er ist geistreich, er ist politisch, er wirbt […]. Sagen Sie mir, ob man sich besser 'verraten' kann. Meine Idee des Erotischen […] ist hier vollkommen ausgedrückt. […] was liegt hier anderes vor, als die Übersetzung eines [der] schönsten Liebesgedichtes der Welt ins Kritisch-Prosaische, des Gedichtes, dessen Schlußstrophe beginnt: 'Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste'. Dies wunderbare Gedicht enthält die ganze Rechtfertigung der in Rede stehenden Gefühlsrichtung und die ganze Erklärung dafür, die auch die meine ist. George hat zwar gesagt, im "T.[od] i.[n] V.[enedig]' sei das Höchste in die Sphäre des Verfalls hinabgezogen, – und er hat Recht […]. Aber Verleugnung und Verunglimpfung? Nein. Daß K.[urt] Hiller die Erzählung liebt, freut mich zu hören, denn ich achte Hiller; seine intellektualistische Schärfe ist ohne Frechheit, […] seine Angriffe auf mich blieben anständig. […] Der humanitäre Aktivismus, den Hiller aus den Wurzeln seiner Sexualität [zieht], ist mir fremd, oft widerwärtig. […] Hillers Feindschaft gegen mich ist die der Aufklärung gegen die Romantik. […] Es ist darin bei weitem nicht soviel Tschandalatum, wie in Dr. Hirschfelds gräßlichem 'Komitee' […]. Um dem Gegenstand gerecht zu werden, hätte ich die Abhandlung schreiben müssen, die zu schreiben es freilich an der Zeit wäre."

Einige Erläuterungen zum Brief

Zu "Goethe": In einem Gespräch mit Friedrich von Müller betonte Johann Wolfgang von Goethe am 7. April 1830: Die Homosexualität liege "in der Natur, ob sie gleich gegen die Natur sei". Diese Äußerung bzw. dieses Paradoxon ist mittlerweile recht bekannt und wird häufig zitiert. Man findet eine Auseinandersetzung um dieses Goethe-Zitat im Rahmen der frühen Homosexuellenbewegung bei Magnus Hirschfeld ("Die Homosexualität des Mannes und des Weibes", 1914, S. 347) und auch beim Philosophen Arthur Schopenhauer (s. dazu meinen Schopenhauer-Artikel auf queer.de).

Zu "George": Damit ist der Dichter Stefan George (1868-1933) gemeint, der sich homoerotisch zu Jünglingen hingezogen fühlte. George war der Mittelpunkt des nach ihm benannten George-Kreises, dem auch einige Homosexuelle wie die Germanisten Friedrich Gundolf und Ernst Bertram und der Theaterregisseur Saladin Schmitt angehörten.

Zu "Michelangelo, Friedrich der Große …": Diese und weitere Männer gehören seit Beginn der ersten deutschen Schwulenbewegung zur "homosexuellen Ahnengalerie" – also einer Liste von Prominenten, die als homosexuell angesehen wurden, sich als positive Identifikationsmöglichkeiten für homosexuelle Männer eigneten und ihnen in der Gesellschaft Respekt verschaffen sollten.

Zu Manns Schrift "Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918): Dieses Buch wird im Kontext von Homosexualität in dem Sammelband "Homosexualität und Staatsräson: Männlichkeit, Homophobie und Politik in Deutschland 1900-1945" (Hrsg. Susanne zur Nieden, 2005, S. 126-128, hier S. 127) von dem Historiker Harry Oosterhuis gut beschrieben: "Der homoerotische Grundzug des Essays beruht auf seiner [Manns] misogynen Haltung und seiner Verherrlichung der militärisch-heldenhaften Männlichkeit und der engen Kameradschaft unter Soldaten." Zu Manns Faszination für Männerbünde passt, dass er seine Ansichten in Hans Blühers "Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft" bestätigt sah.

Zu dem Zitat "Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste": Die Zeilen stammen aus Friedrich Hölderlins Ode "Sokrates und Alcibiades". In meinem Artikel zu Hölderlins 250. Geburtstag auf queer.de bin ich im Rahmen der schwulen Emanzipationsgeschichte auch auf diese Ode eingegangen.

Zu "Dr. Hirschfelds gräßlichem 'Komitee'": Damit sind Magnus Hirschfeld und das "Wissenschaftlich-humanitäre Komitee" (Whk) gemeint, das sich 1897 als erste homosexuelle Interessenvertretung der Welt gründete und ab 1899 das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen herausgab. Weil Hirschfeld den Begriff der sexuellen Zwischenstufen geprägt hatte, ist es offensichtlich, dass Thomas Mann bei den kurz vorher niedergeschriebenen Zeilen "Zwischenstufenwesen, kurz abstoßend Pathologisches" ebenfalls das WhK vor Augen hatte. Später unterstützte er allerdings Hirschfelds Kampf gegen den § 175 RStGB. Manns Ausdruck "Tschandalatum" ist hier – im Sinne des von Mann verehrten Philosophen Friedrich Nietzsche – als angeblich ressentimentgeladene Moral niedrigstehender Menschen zu verstehen (siehe: Erläuterungen zum Brief in der Thomas-Mann-Gesamtausgabe, S. 882).

Weitere Briefe von Thomas Mann an Carl Maria Weber

Der hier behandelte Brief ist der zweite von mehreren bekannten Briefen Thomas Manns an Carl Maria Weber. Im ersten dieser Briefe vom 18. Januar 1917 (Thomas-Mann-Gesamtausgabe, S. 171, S. 662-667) ging es u. a. um das spannungsgeladene Verhältnis zu dem Homosexuellenaktivisten Kurt Hiller, wobei Mann betont, dass es kein Problem darstelle, dass Weber "gut sein [Hillers] Freund und zugleich meiner Arbeit zugethan bleiben" könne.

Der Schriftsteller und Schwulenaktivist Kurt Hiller (1885-1972)

In seinem dritten Brief an Weber vom 29. Juli 1920 (Thomas-Mann-Gesamtausgabe, S. 359-360, S. 888) kam Thomas Mann auf seinen Brief vom 4. Juli zurück, "worin ich Ihnen mein Verhältnis zu dem merkwürdigen, schönen, tiefen, und fruchtbaren Problem deutlich zu machen suchte, um das auch ich einmal – und zwar auf leider nicht mißzuverstehende Weise – dichterisch geworben habe".

Damit ist offenbar die deutliche Auseinandersetzung mit Homoerotik in "Der Tod in Venedig" gemeint, die Thomas Mann inzwischen wohl bereute. Zudem wollte Thomas Mann ein Missverständnis aufklären, nämlich inwieweit ihm die ausgeführte [homoerotische] "Gefühlssphäre" zugänglich sei. Anders ausgedrückt: inwieweit er selbst homoerotisch empfand. Thomas Mann hatte am 4. Juli geschrieben, dass ihm die homoerotische "Gefühlssphäre" in "kaum bedingter Weise" zugänglich sei, womit er, wie er nachträglich erklärt, "fast unbedingt" gemeint habe. Ohne ein "persönliches Gefühlsabenteuer" wäre "Der Tod in Venedig" so nicht entstanden. Anscheinend will Thomas Mann damit gegenüber Weber betonen, dass er sich in die Homoerotik nicht nur von außen eingefühlt, sondern dass er dieses Gefühl auch selbst erlebt habe. Eine vorsichtige Interpretation von Manns verklausulierter Formulierung ist hier allerdings schon deshalb nötig, weil der vorherige Brief von Weber an Mann vom 16. Juli nicht überliefert ist. Vermutlich hatte Weber Mann für dessen Einfühlungsvermögen gelobt. Dieses Lob wollte Thomas Mann nicht annehmen, sondern betonte, dass "Der Tod in Venedig" durchaus auf eigenem Gefühlserleben beruhe. Ein Briefwechsel von Thomas Mann mit Carl Maria Weber ist bis 1949 belegt.

Sekundärliteratur zu diesem Brief

In der schwulen Geschichtsforschung ist der Brief vom 4. Juli 1920 bekannt und in der Sekundärliteratur gibt es mehrfache Verweise auf ihn. Für mein Buch "Anders als die Andern. Schwule und Lesben in Köln und Umgebung 1895-1918" (2006, S. 149-151; hier als kostenloses PDF) war Carl Maria Weber mein Ausgangspunkt und ich habe seine Freundschaft mit Thomas Mann und auch diesen Brief kurz skizziert.

Der Historiker Bernd-Ulrich Hergemöller ("Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum", 2010, 2. Bd., S. 1233-1234) sieht in diesem Brief den Ausdruck eines engen Freundschaftsverhältnisses, weil er deutlich mache, dass Thomas Mann in Carl Maria Weber "einen der wenigen Vertrauten [sah], mit dem er relativ offen über die Probleme seiner eigenen Sexualität und die Homoerotik insgesamt diskutieren konnte". Außerdem wird er als "Schlüsseltext" für Thomas Manns Verhältnis zur Homoerotik bezeichnet (1. Bd., S. 786).

Andere Autoren haben den Brief aufgegriffen, um damit die Einstellung Manns zur Homoerotik und zum "Tod in Venedig" zu verdeutlichen (s. Richard Winston: "Thomas Mann. Das Werden eines Künstlers 1875 bis 1911", 1985, S. 365-366). Jan Steinhaussen "Aristokraten aus Not und ihre 'Philosophie der zu hoch hängenden Trauben'" (2001, S. 15-16, S. 87) fokussiert in diesem Brief Thomas Manns Äußerungen über Männlichkeit und Weiblichkeit, seine Kritik an Magnus Hirschfeld und Kurt Hiller sowie seine positive Einstellung zu Stefan George.

Die Tagebücher verdeutlichen, dass Thomas Mann mehrere Tage an diesem Brief geschrieben hat (hier in der Ausgabe vom S. Fischer Verlag)

Aus Thomas Manns Tagebucheintrag vom 5. Juli 1920 wissen wir, dass er an diesem zwölfseitigen Brief mehrere Tage schrieb, was seiner Aussage am Ende des Briefes zu widersprechen scheint, er habe diesen Brief nur "flüchtig" und "ungeordnet" geschrieben. Seine Erläuterungen über Homosexualität im Allgemeinen und die Überleitung zu seiner eigenen Situation als Familienvater zeigen durchaus Struktur und beinhalten wohlüberlegte Formulierungen. Dabei geht es bei Weitem nicht nur darum, dass Thomas Mann ein positives Verhältnis zur Homosexualität hatte, sondern auch darum, dass er einem Freund seine eigenen homoerotischen Gefühle beschrieb. Für diese Zeit und für seine Position sind dies erstaunliche Äußerungen, deren Brisanz ihm bestimmt bewusst war. Obwohl es bei allen Textstellen "nur" um homoerotische Gefühle und nicht um homosexuelle Handlungen geht, hat Thomas Mann mit diesen Äußerungen große innere Stärke bewiesen. Man kann vermuten, dass die Vorbehalte von Mann gegen Hirschfeld und Hiller auch darin bestanden, dass diese auch homosexuelle Handlungen legitimieren und legalisieren wollten. Thomas Manns Einstellung gegenüber homosexuellen Handlungen bleibt kompliziert und ambivalent, auch wenn er später den Kampf gegen den § 175 unterstützte.

Bei dem Brief irritiert es zunächst, dass sich Thomas Mann zwar über sehr persönliche Themen mitteilt, dabei aber stets beim förmlichen "Sie" in der Anrede bleibt. Dieser Umstand ist insofern aber nicht verwunderlich, weil Thomas Mann auch bei engeren Bekannten und Freunden, wie gegenüber dem Literaturwissenschaftler Ernst Bertram, das "Du" vermied.

In Bezug auf Homoerotik findet Thomas Mann keine direkten bzw. deutlichen Worte und verwendet Ausdrücke wie "Dinge", "der in Rede stehenden Gefühlsrichtung", "Gegenstand" und "Problem". Diese geschwurbelte Sprache lässt sich mit etwas gutem Willen als kreativ, aber ebenso als ängstlich und sprachlich gehemmt bezeichnen. Dabei gilt ausgerechnet der Verfasser dieser Zeilen (zu Recht) als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der für seine Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken, einen Nobelpreis für Literatur bekam. Diese Diskrepanz macht Thomas Mann in meinen Augen aber nicht kleiner oder unbedeutender, sondern menschlicher.

Kritisch sehe ich etwas anderes: Sehr bewusst habe ich aus dem Brief auch die Sätze zitiert, mit denen Thomas Mann feminine Schwule, maskuline Lesben, intergeschlechtliche Menschen etc. zu Kranken stilisiert ("Zwischenstufenwesen, kurz abstoßend Pathologisches"). Für mich sind diese Formulierungen gleichermaßen unangenehm und unangemessen. Eine legitime Bewunderung für das Maskulin-Männliche, wie sie Thomas Mann empfand und worin er sich durch Stefan George und Hans Blüher bestätigt sah, muss schließlich nicht mit der Diskreditierung anderer Menschen einhergehen. Es gibt keinen Grund, Thomas Mann, der in der Literaturwissenschaft manchmal als Lichtgestalt angesehen wird, uneingeschränkt auf ein Podest zu heben.

Wer das Original dieses Briefes vom 4. Juli 1920 besitzt, ist übrigens seit mehr als einem halben Jahrhundert vollkommen unklar. Auch das Thomas-Mann-Archiv an der ETH-Bibliothek in Zürich besitzt nur eine Kopie, die in den Sechzigerjahren ins Archiv gelangte, als die erste Briefedition Thomas Manns entstand und öffentlich zur Einsendung von Kopien von Thomas-Mann-Briefen aufgerufen wurde. Aus Gründen des Urheberrechtes bzw. Eigentumsrechtes darf das Archiv daher keine Abdruckgenehmigung für ein Faksimile erteilen, was ich erbeten hatte. Ich hoffe, dass dieser Brief noch existiert und sich der unbekannte Besitzer seiner Bedeutung bewusst ist. Die Chance, dass dieser Brief irgendwann den Weg in ein öffentliches Archiv findet, ist allerdings sehr gering.

50 Jahre lang wurde nach dem HomoGen geforscht.

Es wurde nicht gefunden und ich sage: Es kann es nicht geben,

weil es nichts gibt, das allen Homosexuellen gemein ist.

Wie sollte die Leidenschaft für den Jüngling (Brandt, Blüher, Weber, George)

- als Ergänzung zur gewöhnlichen Fortpflanzungssexualität --

die Gleiche Ursache haben wie die Sehnsucht nach einem virilen Mann, der einen rannimmt, es einem besorgt, einen für sein SisiTum bestraft, wie was Streben seine eigene Hausfrau zu sein (in Kittelschürze, stopfend und putzend) die gleiche Wurzel haben nach einem perfekteren (maskulinieren, künstlerischen, ausgeglichenem) Gegenüber. Gewiß, es gibt statistische Unterschiede im Genom von Homosexuellen und Heterosexuellen, doch gibt es die Hetero-Tunte und den Mucki-Homo. Und wieso IST die Vorliebe für ein Geschlecht die "Orientierung", die Vorliebe für Leder, latex, Lycra, Seide, Leinen, Wolle nur eine "Präferenz". Es gibt Menschen, für die das Alter und/oder die Hautfarbe wichtiger sind als die Frage Schwanz oder Nicht-Schwanz.

Es ist auch nicht so, dass es für "Dinge"/Sachverhalte, die uns wichtig sind, das Gen gibt.

So gibt es wohl kein Verbrechen-Gen, wenn aber das Empathie- und das RisikoScheu/Angst-Gen fehlen,

ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der/die ein Verbrechen begehen.

Übrigens haben viele großen Forscher ein Selbst-Wert-Gen (sind wenig von Zustimmung

abhängig) und eine HartnäckigkeitsGen und auch oft kein RisikoScheu-Gen. Es gibt gewiss kein Sportler-Gen, kein Tänzer-Gen, aber vielleicht haben beide was mit Körperlichkeit. Oder ist für den Sportler das WettbewerbsGen entscheidend?

das Kampf-Gen der Krieger? Oder ist der Krieger eine Mischung aus Sportler und Verbrecher?

Einer der Sucher nach dem Homo-Gen meint: Vielleicht ist es ein Selbst-Wert-Gen: Vielleicht ist es wichtiger für das Gay-Werden, dass man wenig Wert auf die Bewertung durch andere legt, als ein irgendwie GeschlechtsGen.

Ich kenne Leute, die keine Vorliebe für ein gebährfreudiges Becken und große Busen haben (und vielleicht !! ist das erblich bedingt) aber sie haben sich eine knabenhafte Frau gewählt und haben mit der Kinder gehabt.

Thomas Mann könnte auch in diese Kategorie gehören.

Hätte er nicht Krafft-Ebing gelesen, sondern Danneker/Reiche/Sigusch wäre er schwul geworden, spricht eine erbliche Disposition und ein gesellschaftliches Rollenangebot (etwa nur Dragqueen, Hijra, Tunte oder Macho oder auch Clone), sowie die Neigung, nach eigenen Gusto leben zu wollen spielen zusammen.

und andererseits die Buchstaben-Suppe-Rufer (LGBTAIQ).

In den 1980ern waren es die Essentialisten, die sagten:

An allen Orten, zu allen Zeiten gibt es (etwa 10%) gays/Schwule,

und wir Anhänger der gesellschaftlichen Konstruiertheit der Wirklichkeit der Menschen.

Für uns ist klar: Wer je eine andere Epoche, eine andere Gesellschaft (ein anderes Milieu) wirklich verstanden hat, weiß, dass es die Homosexualität nicht geben kann.

So wie ich es sah, war damals für die meisten deutschen Betroffenen des § 175

das Anders-Sein, das Ausgeschlossen-Sein, das Nicht-Gewöhnlich-Sein das Eigentliche, der Kern der Identität.

Und für die Jungen waren wechselnde Partner das Markierende: man hielt sich für freier als die Heteros.

Die "alten Griechen", die Lustknaben umwarben, beschenken, beschliefen, waren aber weder deviant noch promisk,

sie waren also weder im Sinne der Homos, noch im Sinne der Schwulen "Homosexuelle" ‒ sie waren ganz anders. Und gehören meiner Ansicht nach nicht in die gleiche Begriffs-Box.

Zum Verständnis der Sexualität von Thomas Mann kann man Härle oder Popp lesen. Ich verweise gern auf

‒ das Missverstädnis Gore Vidal ‒ Th.Mann,

der junge Vidal schickte dem Nobelpreisträger seinen Erstling The City and a Pillar, der sich artig bedankle und daüber in sein Tagebuch schrieb (24.11.1950):

Das Sexuelle, die Affären mit den diversen Herren mir eben doch unbegreiflich. Wie kann man mit Herren schlafenAls Vidal das Jahrzehnte später erfuhr, hielt er es für verlogenes Verstecken vor dem Publikum (für das die Tagebücher ja von Anfang an geschrieben waren) ‒

nicht verstehend, dass man Burschen, einfache Jungmänner begehren konnte, aber keine Herren ‒ doch nicht mit Seinesgleichen!

‒ seine Tagebucheintragungen über Kellner, Tennisspieler und 3.Klasse-Bahnfahrer,

‒ explizit in Über die Ehe (1925):

Es ist kein Segen bei ihr [der Homoerotik] als der der Schönheit, und das ist ein Todessegen. Ihr fehlt der Segen der Natur und des Lebens - das möge ihr Stolz sein, ein allerschwermütigster Stolz, aber sie ist gerichtet damit, verworfen, gezeichnet mit dem Zeichen der Hoffnungslosigkeit und des Widersinns‒ den Tod in Venedig und

‒ den Tonio Kröger.

Tonios Vater ist wie Thomasens Vater Lübecker Patrizier,

doch die Mütter der beiden sind anders (Brasilianer, "Zigeuer", liederlich, un-protestantisch, un-nordisch, südländisch).

Tonio schreibt ‒ wie Jung-Thomas ‒ Gedichte und ist nicht sportlich, zeigt keinen richtig männlichen Körper. Tonio liebt Hans, sein Gegenteil.

Am Ende der Novelle gesteht er:

Aber meine tiefste und verstohlenste Liebe gehört den Blonden und Blauäugigen, den hellen Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und Gewöhnlichen.Er will, dass Hans ihn versteht, doch er will es auch nicht. Verstünde er ihn (verstünde er etwa Tonios Gedichte) wäre er nicht mehr anders genug, er verachtet ihn ein wenig, weil er so gewöhnlich ist, und er muss so normal, so hetero-Ficker sein, um ihn befriedigen zu können.

diese Liebe ... ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit.

Wie für Ulrichs die Liebe zwischen Gleichen ganz undenkbar war: der AndersSeiende begehrte den Normalen (der Urning den Dioning = der Weibliche den Männlichen),

so bei Th.Mann: der halb-südländische Poet liebt den gesunden Hetero -- den er verführt, umgarnt, besticht.

Was es in Gore Vidals The City and the Pillar gibt:

Sex zwischen zwei Studenten aus gleichem Milieu

ist unvorstellbar.

Sogar: Sollte es im Perikleischen Athen Männer gegeben haben, die sich nach blonden "Gewöhnlichen" geseht hätten, wäre es anders gewesen als im Lübeck von 1902, weil Männerliebe einen in Griechenland nicht "A-Normal" (geschweige AbNormal) machte.

Womit ich sagen will: Jede Liebe ist anders, weil die Liebenden Andere sind und weil sie in andern Verhältnissen leben.

Es gibt nicht zwei, drei, sechs Schubladen, sondern tausende Arten, anders zu sein.

Schulfreund Otto Grautoff - Briefe

Lektüre: Psychopathia sexualis des Arztes Richard von Krafft-Ebing

Sylt,Mchn 1927, thMann,52 Klaus Heuser, 17 (Vorbild für Joseph)

ebenfalls nur Briefe mit: Carl Maria Weber

Hanno Buddenbrook / Kai Graf Mölln

Gustav von Aschenbachs / Tadzio

Tonio Kröger / Hans Hansen

Hans Castorp / Pribislav Hippe

Geliebte:

Armin Martens, Mitschüler, Liebeserklärung, Gedicht, 1880 15jährig

Willri Timpe

Paul Ehrenberg 1901/3 Th.Mann an Bruder Heinrich „Das Ganze ist Metaphysik, Musik und Pubertätserotik: – ich komme nie aus der Pubertät heraus.“

Klaus Heuser Sommer1927

Franz Westermeier

Der Brief vom 4. Juli 1920

In dem Brief freut sich Thomas Mann über Webers "Verteidigung" von "Der Tod in Venedig" – "gegen Einwände und Vorwürfe, die Ihnen selbst nur zu geläufig sein mögen. Ich wollte, Sie hätten teilgenommen an dem Gespräch, das ich neulich […] über diese Dinge hatte; denn es wäre mir höchst unerwünscht, wenn Ihnen […] der Eindruck bliebe, daß ich eine Gefühlsart, die ich ehre, weil sie fast notwendig […] Geist hat, hätte verneinen oder sie, soweit sie mir zugänglich ist – und ich darf sagen, sie ist es mir kaum bedingter Weise – hätte verleugnen wollen. […] Leidenschaft als Verwirrung und Entwürdigung war eigentlich der Gegenstand meiner Fabel ["Der Tod in Venedig"], – was ich ursprünglich erzählen wollte, war überhaupt nichts Homo-Erotisches […]".

"Abschließen wollte ich [den Brief] nicht, ohne Ihnen über mein Verhältnis zu jener Gefühlsrichtung im Allgemeinen noch etwas gesagt zu haben. Sie werden nicht von mir verlangen, daß ich sie absolut über die landläufigere stelle. Sie absolut 'darunter' zu stellen, könnte nur ein Grund [sein]: der ihrer Unnatürlichkeit, den schon Goethe triftig zurückgewiesen hat. Offenbar gilt das Gesetz der Polarität nicht unbedingt, das Männliche braucht nicht notwendig vom Weiblichen angezogen zu werden, die Erfahrung widerlegt die Behauptung, daß 'Effemination' dazu gehöre […]. Sie lehrt freilich auch, daß Entartung, Zwittertum, Zwischenstufenwesen, kurz abstoßend Pathologisches […] häufig der Grund ist. […] Es kann andererseits keine Rede davon sein, daß etwa Michelangelo, Friedrich der Große, Winkelmann, Platen, George unmännliche oder weibische Männer seien. […] Daß reife Männlichkeit zarter und schöner sich zärtlich neigt, dieser nach jener die Arme streckt, darin finde ich nichts Unnatürliches. [Homo- und Heterosexualität] produzieren Gemeinheit und Kitsch, und beide sind des Höchsten fähig. […] Ich bin […] Familienvater von Instinkt und Überzeugung. Ich liebe meine Kinder […], – da haben Sie den Bürger[lichen]. Soll nun aber vom Erotischen, vom unbürgerlichen, geistig-sinnlichen Abenteuer die Rede sein, so stellen die Dinge sich doch ein wenig anders da. [Zum] Problem des Erotischen [habe ich] Andeutungen gemacht an einer Stelle, wo man es nicht hätte erwarten sollen [in den Betrachtungen eines Unpolitischen]. Zwei Welten, deren Beziehung erotisch ist, 'ohne daß die Geschlechtspolarität deutlich wäre', ohne daß die eine das männliche, die andere das weibliche Prinzip darstellte […]. Der Geist, welcher liebt, ist nicht fanatisch, er ist geistreich, er ist politisch, er wirbt […]. Sagen Sie mir, ob man sich besser 'verraten' kann. Meine Idee des Erotischen […] ist hier vollkommen ausgedrückt. […] was liegt hier anderes vor, als die Übersetzung eines [der] schönsten Liebesgedichtes der Welt ins Kritisch-Prosaische, des Gedichtes, dessen Schlußstrophe beginnt: 'Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste'. Dies wunderbare Gedicht enthält die ganze Rechtfertigung der in Rede stehenden Gefühlsrichtung und die ganze Erklärung dafür, die auch die meine ist. George hat zwar gesagt, im "T.[od] i.[n] V.[enedig]' sei das Höchste in die Sphäre des Verfalls hinabgezogen, – und er hat Recht […]. Aber Verleugnung und Verunglimpfung? Nein. Daß K.[urt] Hiller die Erzählung liebt, freut mich zu hören, denn ich achte Hiller; seine intellektualistische Schärfe ist ohne Frechheit, […] seine Angriffe auf mich blieben anständig. […] Der humanitäre Aktivismus, den Hiller aus den Wurzeln seiner Sexualität [zieht], ist mir fremd, oft widerwärtig. […] Hillers Feindschaft gegen mich ist die der Aufklärung gegen die Romantik. […] Es ist darin bei weitem nicht soviel Tschandalatum, wie in Dr. Hirschfelds gräßlichem 'Komitee' […]. Um dem Gegenstand gerecht zu werden, hätte ich die Abhandlung schreiben müssen, die zu schreiben es freilich an der Zeit wäre."

Einige Erläuterungen zum Brief

Zu "Goethe": In einem Gespräch mit Friedrich von Müller betonte Johann Wolfgang von Goethe am 7. April 1830: Die Homosexualität liege "in der Natur, ob sie gleich gegen die Natur sei". Diese Äußerung bzw. dieses Paradoxon ist mittlerweile recht bekannt und wird häufig zitiert. Man findet eine Auseinandersetzung um dieses Goethe-Zitat im Rahmen der frühen Homosexuellenbewegung bei Magnus Hirschfeld ("Die Homosexualität des Mannes und des Weibes", 1914, S. 347) und auch beim Philosophen Arthur Schopenhauer (s. dazu meinen Schopenhauer-Artikel auf queer.de).

Zu "George": Damit ist der Dichter Stefan George (1868-1933) gemeint, der sich homoerotisch zu Jünglingen hingezogen fühlte. George war der Mittelpunkt des nach ihm benannten George-Kreises, dem auch einige Homosexuelle wie die Germanisten Friedrich Gundolf und Ernst Bertram und der Theaterregisseur Saladin Schmitt angehörten.

Zu "Michelangelo, Friedrich der Große …": Diese und weitere Männer gehören seit Beginn der ersten deutschen Schwulenbewegung zur "homosexuellen Ahnengalerie" – also einer Liste von Prominenten, die als homosexuell angesehen wurden, sich als positive Identifikationsmöglichkeiten für homosexuelle Männer eigneten und ihnen in der Gesellschaft Respekt verschaffen sollten.

Zu Manns Schrift "Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918): Dieses Buch wird im Kontext von Homosexualität in dem Sammelband "Homosexualität und Staatsräson: Männlichkeit, Homophobie und Politik in Deutschland 1900-1945" (Hrsg. Susanne zur Nieden, 2005, S. 126-128, hier S. 127) von dem Historiker Harry Oosterhuis gut beschrieben: "Der homoerotische Grundzug des Essays beruht auf seiner [Manns] misogynen Haltung und seiner Verherrlichung der militärisch-heldenhaften Männlichkeit und der engen Kameradschaft unter Soldaten." Zu Manns Faszination für Männerbünde passt, dass er seine Ansichten in Hans Blühers "Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft" bestätigt sah.

Zu dem Zitat "Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste": Die Zeilen stammen aus Friedrich Hölderlins Ode "Sokrates und Alcibiades". In meinem Artikel zu Hölderlins 250. Geburtstag auf queer.de bin ich im Rahmen der schwulen Emanzipationsgeschichte auch auf diese Ode eingegangen.

Zu "Dr. Hirschfelds gräßlichem 'Komitee'": Damit sind Magnus Hirschfeld und das "Wissenschaftlich-humanitäre Komitee" (Whk) gemeint, das sich 1897 als erste homosexuelle Interessenvertretung der Welt gründete und ab 1899 das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen herausgab. Weil Hirschfeld den Begriff der sexuellen Zwischenstufen geprägt hatte, ist es offensichtlich, dass Thomas Mann bei den kurz vorher niedergeschriebenen Zeilen "Zwischenstufenwesen, kurz abstoßend Pathologisches" ebenfalls das WhK vor Augen hatte. Später unterstützte er allerdings Hirschfelds Kampf gegen den § 175 RStGB. Manns Ausdruck "Tschandalatum" ist hier – im Sinne des von Mann verehrten Philosophen Friedrich Nietzsche – als angeblich ressentimentgeladene Moral niedrigstehender Menschen zu verstehen (siehe: Erläuterungen zum Brief in der Thomas-Mann-Gesamtausgabe, S. 882).

Weitere Briefe von Thomas Mann an Carl Maria Weber

Der hier behandelte Brief ist der zweite von mehreren bekannten Briefen Thomas Manns an Carl Maria Weber. Im ersten dieser Briefe vom 18. Januar 1917 (Thomas-Mann-Gesamtausgabe, S. 171, S. 662-667) ging es u. a. um das spannungsgeladene Verhältnis zu dem Homosexuellenaktivisten Kurt Hiller, wobei Mann betont, dass es kein Problem darstelle, dass Weber "gut sein [Hillers] Freund und zugleich meiner Arbeit zugethan bleiben" könne.

Der Schriftsteller und Schwulenaktivist Kurt Hiller (1885-1972)

In seinem dritten Brief an Weber vom 29. Juli 1920 (Thomas-Mann-Gesamtausgabe, S. 359-360, S. 888) kam Thomas Mann auf seinen Brief vom 4. Juli zurück, "worin ich Ihnen mein Verhältnis zu dem merkwürdigen, schönen, tiefen, und fruchtbaren Problem deutlich zu machen suchte, um das auch ich einmal – und zwar auf leider nicht mißzuverstehende Weise – dichterisch geworben habe".

Damit ist offenbar die deutliche Auseinandersetzung mit Homoerotik in "Der Tod in Venedig" gemeint, die Thomas Mann inzwischen wohl bereute. Zudem wollte Thomas Mann ein Missverständnis aufklären, nämlich inwieweit ihm die ausgeführte [homoerotische] "Gefühlssphäre" zugänglich sei. Anders ausgedrückt: inwieweit er selbst homoerotisch empfand. Thomas Mann hatte am 4. Juli geschrieben, dass ihm die homoerotische "Gefühlssphäre" in "kaum bedingter Weise" zugänglich sei, womit er, wie er nachträglich erklärt, "fast unbedingt" gemeint habe. Ohne ein "persönliches Gefühlsabenteuer" wäre "Der Tod in Venedig" so nicht entstanden. Anscheinend will Thomas Mann damit gegenüber Weber betonen, dass er sich in die Homoerotik nicht nur von außen eingefühlt, sondern dass er dieses Gefühl auch selbst erlebt habe. Eine vorsichtige Interpretation von Manns verklausulierter Formulierung ist hier allerdings schon deshalb nötig, weil der vorherige Brief von Weber an Mann vom 16. Juli nicht überliefert ist. Vermutlich hatte Weber Mann für dessen Einfühlungsvermögen gelobt. Dieses Lob wollte Thomas Mann nicht annehmen, sondern betonte, dass "Der Tod in Venedig" durchaus auf eigenem Gefühlserleben beruhe. Ein Briefwechsel von Thomas Mann mit Carl Maria Weber ist bis 1949 belegt.

Sekundärliteratur zu diesem Brief

In der schwulen Geschichtsforschung ist der Brief vom 4. Juli 1920 bekannt und in der Sekundärliteratur gibt es mehrfache Verweise auf ihn. Für mein Buch "Anders als die Andern. Schwule und Lesben in Köln und Umgebung 1895-1918" (2006, S. 149-151; hier als kostenloses PDF) war Carl Maria Weber mein Ausgangspunkt und ich habe seine Freundschaft mit Thomas Mann und auch diesen Brief kurz skizziert.

Der Historiker Bernd-Ulrich Hergemöller ("Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum", 2010, 2. Bd., S. 1233-1234) sieht in diesem Brief den Ausdruck eines engen Freundschaftsverhältnisses, weil er deutlich mache, dass Thomas Mann in Carl Maria Weber "einen der wenigen Vertrauten [sah], mit dem er relativ offen über die Probleme seiner eigenen Sexualität und die Homoerotik insgesamt diskutieren konnte". Außerdem wird er als "Schlüsseltext" für Thomas Manns Verhältnis zur Homoerotik bezeichnet (1. Bd., S. 786).

Andere Autoren haben den Brief aufgegriffen, um damit die Einstellung Manns zur Homoerotik und zum "Tod in Venedig" zu verdeutlichen (s. Richard Winston: "Thomas Mann. Das Werden eines Künstlers 1875 bis 1911", 1985, S. 365-366). Jan Steinhaussen "Aristokraten aus Not und ihre 'Philosophie der zu hoch hängenden Trauben'" (2001, S. 15-16, S. 87) fokussiert in diesem Brief Thomas Manns Äußerungen über Männlichkeit und Weiblichkeit, seine Kritik an Magnus Hirschfeld und Kurt Hiller sowie seine positive Einstellung zu Stefan George.

Die Tagebücher verdeutlichen, dass Thomas Mann mehrere Tage an diesem Brief geschrieben hat (hier in der Ausgabe vom S. Fischer Verlag)

Aus Thomas Manns Tagebucheintrag vom 5. Juli 1920 wissen wir, dass er an diesem zwölfseitigen Brief mehrere Tage schrieb, was seiner Aussage am Ende des Briefes zu widersprechen scheint, er habe diesen Brief nur "flüchtig" und "ungeordnet" geschrieben. Seine Erläuterungen über Homosexualität im Allgemeinen und die Überleitung zu seiner eigenen Situation als Familienvater zeigen durchaus Struktur und beinhalten wohlüberlegte Formulierungen. Dabei geht es bei Weitem nicht nur darum, dass Thomas Mann ein positives Verhältnis zur Homosexualität hatte, sondern auch darum, dass er einem Freund seine eigenen homoerotischen Gefühle beschrieb. Für diese Zeit und für seine Position sind dies erstaunliche Äußerungen, deren Brisanz ihm bestimmt bewusst war. Obwohl es bei allen Textstellen "nur" um homoerotische Gefühle und nicht um homosexuelle Handlungen geht, hat Thomas Mann mit diesen Äußerungen große innere Stärke bewiesen. Man kann vermuten, dass die Vorbehalte von Mann gegen Hirschfeld und Hiller auch darin bestanden, dass diese auch homosexuelle Handlungen legitimieren und legalisieren wollten. Thomas Manns Einstellung gegenüber homosexuellen Handlungen bleibt kompliziert und ambivalent, auch wenn er später den Kampf gegen den § 175 unterstützte.

Bei dem Brief irritiert es zunächst, dass sich Thomas Mann zwar über sehr persönliche Themen mitteilt, dabei aber stets beim förmlichen "Sie" in der Anrede bleibt. Dieser Umstand ist insofern aber nicht verwunderlich, weil Thomas Mann auch bei engeren Bekannten und Freunden, wie gegenüber dem Literaturwissenschaftler Ernst Bertram, das "Du" vermied.

In Bezug auf Homoerotik findet Thomas Mann keine direkten bzw. deutlichen Worte und verwendet Ausdrücke wie "Dinge", "der in Rede stehenden Gefühlsrichtung", "Gegenstand" und "Problem". Diese geschwurbelte Sprache lässt sich mit etwas gutem Willen als kreativ, aber ebenso als ängstlich und sprachlich gehemmt bezeichnen. Dabei gilt ausgerechnet der Verfasser dieser Zeilen (zu Recht) als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der für seine Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken, einen Nobelpreis für Literatur bekam. Diese Diskrepanz macht Thomas Mann in meinen Augen aber nicht kleiner oder unbedeutender, sondern menschlicher.

Kritisch sehe ich etwas anderes: Sehr bewusst habe ich aus dem Brief auch die Sätze zitiert, mit denen Thomas Mann feminine Schwule, maskuline Lesben, intergeschlechtliche Menschen etc. zu Kranken stilisiert ("Zwischenstufenwesen, kurz abstoßend Pathologisches"). Für mich sind diese Formulierungen gleichermaßen unangenehm und unangemessen. Eine legitime Bewunderung für das Maskulin-Männliche, wie sie Thomas Mann empfand und worin er sich durch Stefan George und Hans Blüher bestätigt sah, muss schließlich nicht mit der Diskreditierung anderer Menschen einhergehen. Es gibt keinen Grund, Thomas Mann, der in der Literaturwissenschaft manchmal als Lichtgestalt angesehen wird, uneingeschränkt auf ein Podest zu heben.

Wer das Original dieses Briefes vom 4. Juli 1920 besitzt, ist übrigens seit mehr als einem halben Jahrhundert vollkommen unklar. Auch das Thomas-Mann-Archiv an der ETH-Bibliothek in Zürich besitzt nur eine Kopie, die in den Sechzigerjahren ins Archiv gelangte, als die erste Briefedition Thomas Manns entstand und öffentlich zur Einsendung von Kopien von Thomas-Mann-Briefen aufgerufen wurde. Aus Gründen des Urheberrechtes bzw. Eigentumsrechtes darf das Archiv daher keine Abdruckgenehmigung für ein Faksimile erteilen, was ich erbeten hatte. Ich hoffe, dass dieser Brief noch existiert und sich der unbekannte Besitzer seiner Bedeutung bewusst ist. Die Chance, dass dieser Brief irgendwann den Weg in ein öffentliches Archiv findet, ist allerdings sehr gering.

50 Jahre lang wurde nach dem HomoGen geforscht.

Es wurde nicht gefunden und ich sage: Es kann es nicht geben,

weil es nichts gibt, das allen Homosexuellen gemein ist.

Wie sollte die Leidenschaft für den Jüngling (Brandt, Blüher, Weber, George)

- als Ergänzung zur gewöhnlichen Fortpflanzungssexualität --

die Gleiche Ursache haben wie die Sehnsucht nach einem virilen Mann, der einen rannimmt, es einem besorgt, einen für sein SisiTum bestraft, wie was Streben seine eigene Hausfrau zu sein (in Kittelschürze, stopfend und putzend) die gleiche Wurzel haben nach einem perfekteren (maskulinieren, künstlerischen, ausgeglichenem) Gegenüber. Gewiß, es gibt statistische Unterschiede im Genom von Homosexuellen und Heterosexuellen, doch gibt es die Hetero-Tunte und den Mucki-Homo. Und wieso IST die Vorliebe für ein Geschlecht die "Orientierung", die Vorliebe für Leder, latex, Lycra, Seide, Leinen, Wolle nur eine "Präferenz". Es gibt Menschen, für die das Alter und/oder die Hautfarbe wichtiger sind als die Frage Schwanz oder Nicht-Schwanz.

Es ist auch nicht so, dass es für "Dinge"/Sachverhalte, die uns wichtig sind, das Gen gibt.

So gibt es wohl kein Verbrechen-Gen, wenn aber das Empathie- und das RisikoScheu/Angst-Gen fehlen,

ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der/die ein Verbrechen begehen.

Übrigens haben viele großen Forscher ein Selbst-Wert-Gen (sind wenig von Zustimmung

abhängig) und eine HartnäckigkeitsGen und auch oft kein RisikoScheu-Gen. Es gibt gewiss kein Sportler-Gen, kein Tänzer-Gen, aber vielleicht haben beide was mit Körperlichkeit. Oder ist für den Sportler das WettbewerbsGen entscheidend?

das Kampf-Gen der Krieger? Oder ist der Krieger eine Mischung aus Sportler und Verbrecher?

Einer der Sucher nach dem Homo-Gen meint: Vielleicht ist es ein Selbst-Wert-Gen: Vielleicht ist es wichtiger für das Gay-Werden, dass man wenig Wert auf die Bewertung durch andere legt, als ein irgendwie GeschlechtsGen.

Ich kenne Leute, die keine Vorliebe für ein gebährfreudiges Becken und große Busen haben (und vielleicht !! ist das erblich bedingt) aber sie haben sich eine knabenhafte Frau gewählt und haben mit der Kinder gehabt.

Thomas Mann könnte auch in diese Kategorie gehören.

Hätte er nicht Krafft-Ebing gelesen, sondern Danneker/Reiche/Sigusch wäre er schwul geworden, spricht eine erbliche Disposition und ein gesellschaftliches Rollenangebot (etwa nur Dragqueen, Hijra, Tunte oder Macho oder auch Clone), sowie die Neigung, nach eigenen Gusto leben zu wollen spielen zusammen.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen